밀란 쿤데라 전집을 완간하고 몇 개월 후, 무려 14년 만의 그의 신작 소설이 발표되었다는 소식을 들었다. 여든을 훌쩍 넘긴 작가는(1929년 생) ‘어떤 소설을 썼을까‥‥‥ 무슨 이야기를 하고 싶었을까‥‥‥’라는 기대감이 쿤데라 옹의 한 팬으로서 가장 먼저 들었다. 그의 신작을 디자인할 수 있다는 즐거움과 디자인 작업을 어떻게 해야 할 것인가 하는 긴장감(?)을 갖고 막 번역된 원고 파일을 열어 보았다. 제목이 ‘무의미의 축제’라니! 역시 쿤데라답다고 생각했다.

알랭, 칼리방, 샤를, 라몽, 이 네 주인공을 중심으로 다양한 이야기가 촘촘히 엮여 진행되는 이 소설은 새로이 에로티시즘의 상징이 된 여자의 배꼽에서부터 배꼽에서 태어나지 않아 성(性)이 없는 천사, 가볍고 의미 없이 떠도는 그 천사의 깃털, 스탈린과 스탈린의 농담, 그에서 파생된 인형극에 이르기까지 끊임없이 사유를 이어 가며 인간과 인간 삶의 본질에 대해 이야기 하고 있었다. 물론 언제나 그랬듯이 쉽게 읽히지만은 않았지만 다 읽고 나니 머릿속에는 이런저런 장면의 편린들이 떠다녔다.

그 어느 때보다 무척 고민스러운 작업이었다. 몇 개의 시안 중 밀란 쿤데라의 그림을 이용한 작업이 아무래도 의미가 가장 있기에 최종 결정됐다.(제일 먼저 출간된 이탈리아 아델피 판과 번역 원서인 프랑스 갈리마르 판이 이 그림으로 디자인되었다.)

- 완성된 <무의미의 축제> 재킷(겉표지)

쿤데라 측에 표지 시안 컨펌을 보냈고 그 어느 때보다 빠른 회신을 받았다. 몇몇의 시안 작업이 무색하게 느껴질 만큼 이 책은 처음부터 이렇게 디자인되어야 했다는 생각마저 들었다.

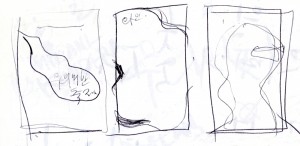

양장본일 경우 재킷(겉표지)을 확정하고 커버(속표지)를 작업하는데 이는 디자이너에게 또 다른 즐거움이다. 마케팅 측면의 그 어떤 사안도 침범하지 않는 자유로운 작업이 허용된 곳이기도 하다. 번역된 원고를 처음 읽자마자 머릿속에 계속 남아 있던 인상을 이곳에 담아 보면 어떨까‥‥‥ 소심한 사심을 표현하기로 했다

→ 맨 처음 원고를 읽고 난 후의 그야말로 무의미한 메모, 낙서 들

높은 수납장 위에서 여왕처럼 군림한 도도한 아르마냐크. 그리고 이내 곧 깨진 술병에서 흘러내린 아르마냐크‥‥‥

UV는 반짝거리는 후가공으로, 흐르고 있는 아르마냐크를 상징적으로 표현할 수 있다고 판단했다. 단순한 조형으로, 구체적이지 않아 모호할 수도 있지만 이만큼의 톤을 유지하고 싶었고 또 이만큼의 ‘의문’과 ‘상상’의 여지를 남겨 두고 싶었다. 즐겁게 이번 작업을 마무리하면서 한 명의 디자이너로서, 독자로서 그의 새로운 작품을 계속 만나 볼 수 있기를 바란다.

덧붙이는 사심

10만 명(!)의 독자가 이 책을 만나거나 쿤데라 옹이 노벨 문학상(!!)을 받게 된다면 내 나이만큼의 오래된, 아르마냐크 한 병을 즐거이 맛보고 있지 않을까‥‥‥ :)

→ 무의미의 축제 커버(속표지) 앞, 뒤

오래된

아르마냐크가

바닥에

흐른다

그렇다면 과연 이 추락은 무엇을 나타내는 징조일까? 말살된 유토피아, 이후로 또 다른 유토피아는 없으리라는 것? 한 시대가 사라져 흔적도 남지 않으리라는 것? 허공에 내던져지는 책들, 그림들? 더 이상 유럽이 아니게 될 유럽? 아무도 웃지 않을 장난들?

알랭은 칼리방이 술병을 손에 꽉 쥔 채 의자에서 바닥으로 굴러 떨어지는 것을 보고 아연실색하고 있었으니 자신에게 이런 질문들을 했던 것은 아니다. 그는 등을 대고 누워서 움직이지 않는 그의 몸을 내려다 보았다. 깨진 술병에서 오래된 (오, 아주아주 오래된) 아르마냐크만이 바닥으로 흐르고 있을 뿐이었다.

— <무의미의 축제> (122쪽)에

민음사 미술부 박연미