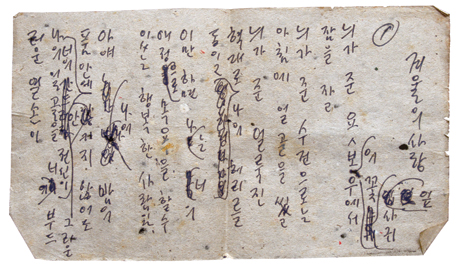

『김수영 육필시고 전집』에는 그동안 한 번도 공개되지 않았던 시 「겨울의 사랑」이 실려 있다. 백지가 아닌 인쇄지나 원고지 뒷면에 메모하길 좋아했던 시인답게, 어느 기관에선가 계산 용지로 썼던 거친 종이 뒤에 적어 놓은 이 시는 고이 접혀 원고 더미 속에 묻혀 있었다. 이 책을 위해 김수영 시인의 부인 김현경 여사 댁을 몇 번씩 방문했음에도 보지 못했던 이 시가 눈에 띈 것은 출간 작업이 마무리되어 가고 있을 무렵이었다. 최종 확인을 위해 부인과 함께 원고지들을 뒤적거리던 중 원고지 사이에 끼어 있던, 숫자가 잔뜩 적힌 종이쪽이 눈에 들어 왔고, 그것을 펴 보니 처음 보는 제목의 시가 적혀 있었던 것이다. 총 여섯 장으로 되어 있는 이 시는 한눈에 보기에도 누군가를 향한 사랑 시였다.

늬가 준 요ㅅ보의 꽃 잎사귀 위에서 잠을 자고

늬가 준 수건으로는 아침에 얼굴을 씻고

늬가 준 얼룩진 혁대로 나의 허리를 동이고

이만하면 나는 너의 애정으로 목욕을 할 수 있는 행복한 사람이다

아예 나의 밤의 품 안에 너의 전신이 안기지 않아도

그리운 나의 얼굴을 너의 부드러운 열 손이

(중략)

이 시는 부인이 아닌 다른 여인을 두고 쓴 시다. 1954년에서 1955년 사이에 쓴 것으로 보이는데, 이 시기 시인은 한국전쟁 중 거제도 포로수용소에서 알게 된 간호장교와 만나고 있었다. 시인의 일기에도 등장하는 이 여인, ‘로 선생’은 전쟁 후에는 미도파 백화점에서 양장점을 운영했다.

청춘사에서 울다시피 하여 겨우 700환을 받아가지고 나와서 로 선생을 찾아갔다. 장사에 분주한 그 여자를 볼 때마다 나는 설워진다. 도대체 미도파 백화점에 들어서자 그 휘황한 불빛부터가 나는 비위에 맞지 않는다. 침이라도 뱉고 싶은 것을 억지로 참고 나와서, 로 선생의 말대로 <상원>에 가서 기다렸으나 그는 오지 않았다. 그를 기다리는 동안 출입문을 등지고(서쪽을 향하고 앉아서) Hemingway의 The Snows of Kilimanjaro를 읽었다. 순수한 시간이었다. 애인은 오지 않았지만, 애인을 만나고자 기다리는 순수한 시간을 맛보았다는 것만으로 나는 만족할 수 있다.

― 1954년 11월 24일 일기 중에서

시인은 이 여인에게서 받은 선물 하나하나에서 애정을 느끼며 자신은 행복한 사람이라고 말한다. “여러분에게는 미안할 정도로 교묘(巧妙)를 다한/ 따뜻한 사랑이었다/ 발악하는 사랑이었다”라고 끝맺는 이 시에는 과묵했던 시인의 애틋하고 눅진한 사랑이 엿보인다.

「인생유전(人生流轉)」이 시시한 영화라고 생각했기 때문에 나는 그 영화를 본 이후 오늘까지 기분이 좋지 않았다. [중략] 그런데 로 선생(나의 애인)까지 이 영화를 보고 좋다고 한다.

「그 영화 좋지요?」 하고 물어보는 그의 말에 나는 두말없이,

「네」

이것이 사랑이다.

― 1955년 1월 11일 일기 중에서

[민음사 편집부 신지영]